暮らすがえジャーナル

平安伸銅工業がお送りする、連載コラム。

私たちのビジョン「アイデアと技術で『私らしい暮らし』を世界へ」にある「私らしい暮らし」について、深堀していきます。

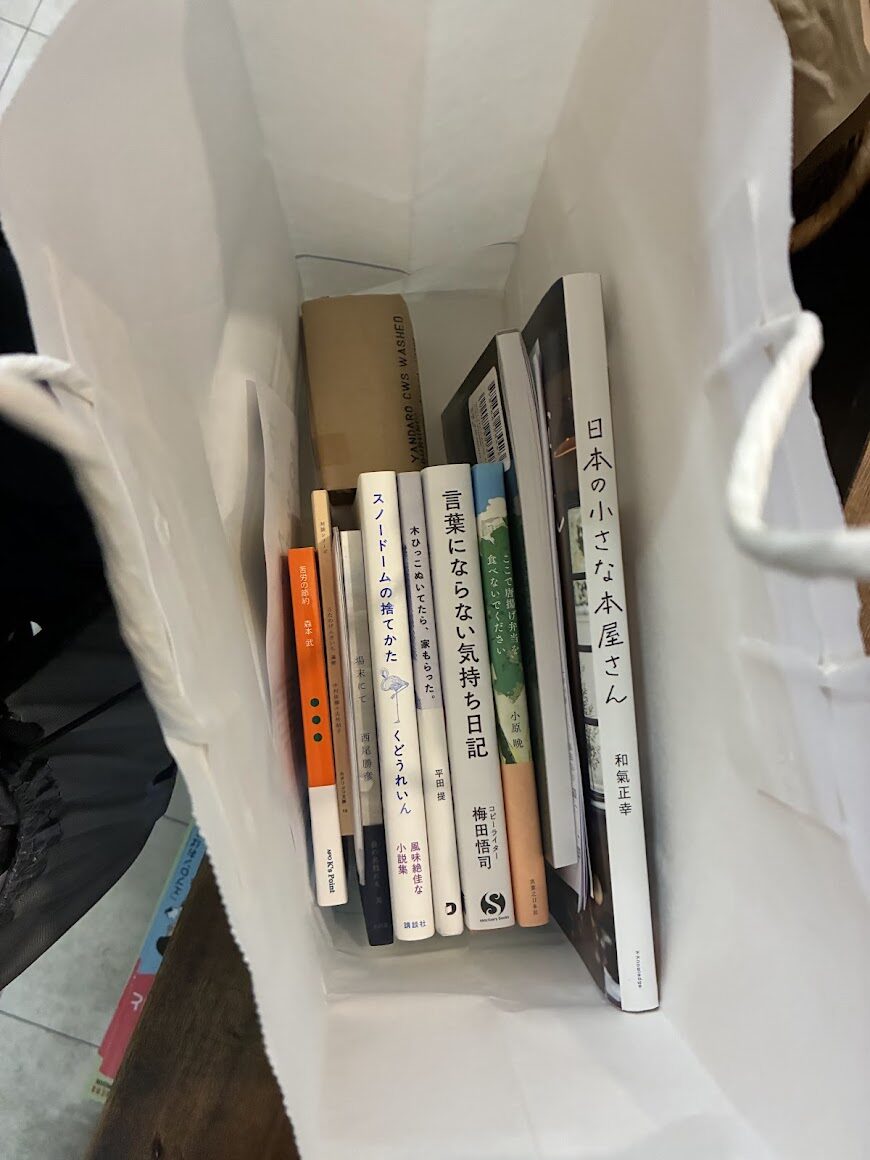

行くたびに1万円以上、衝動買いしてしまう本屋

大阪の北のはしっこ、島本町にある「長谷川書店 水無瀬駅前店」。通称「ハセショ」

外観はどこにでもある町の本屋さんだ。

けれど中に入ると、様子が一変する。まるで小宇宙だ。

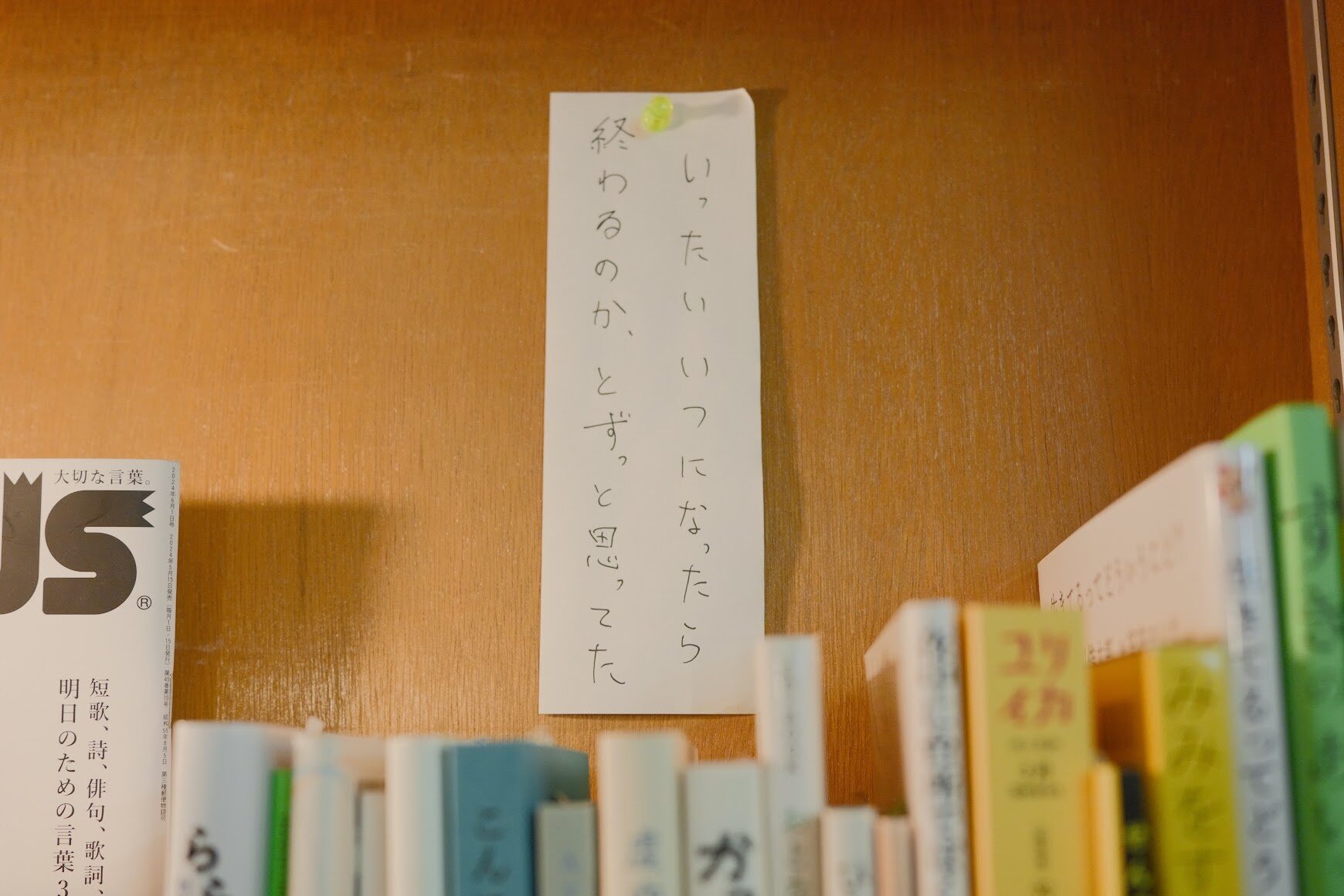

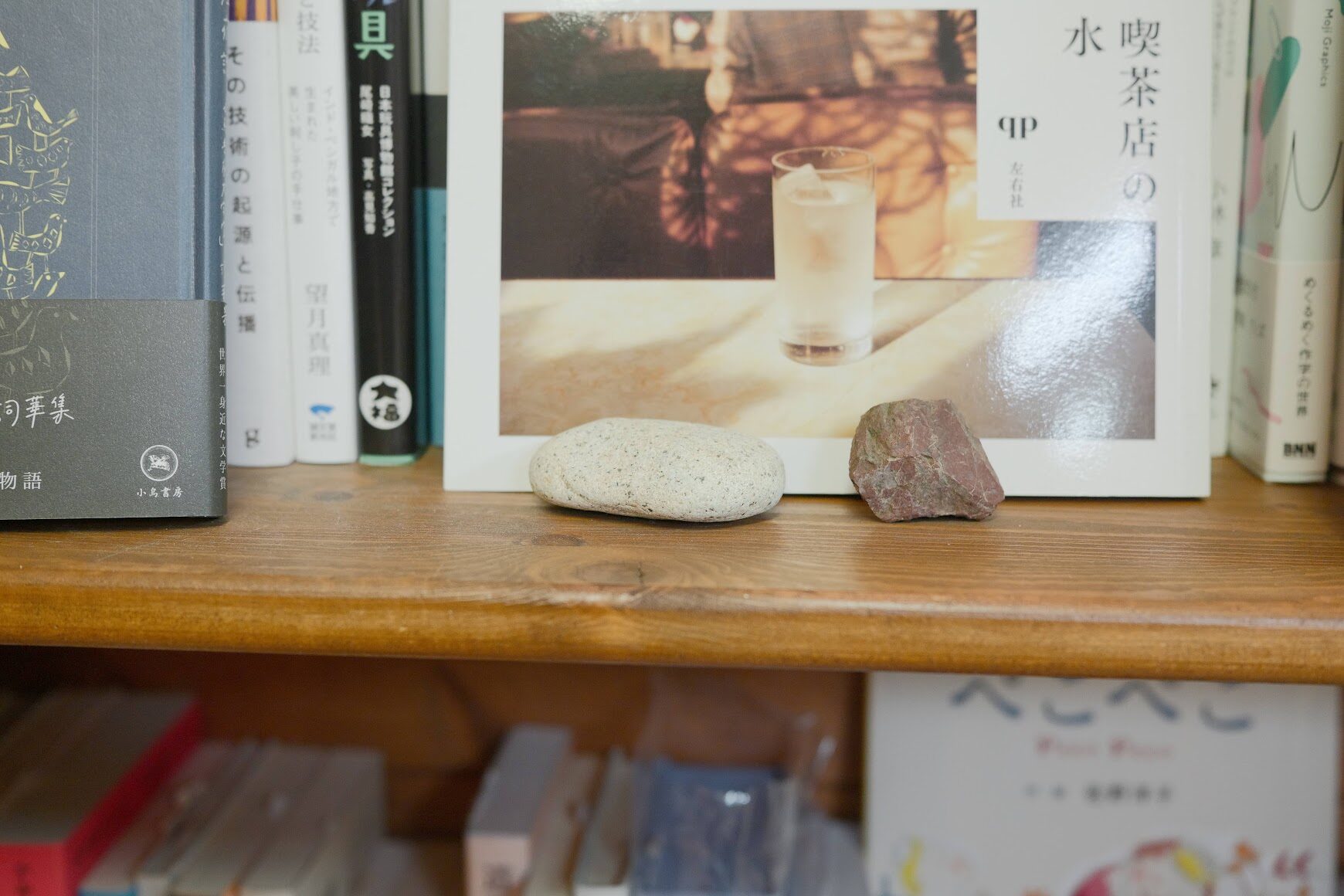

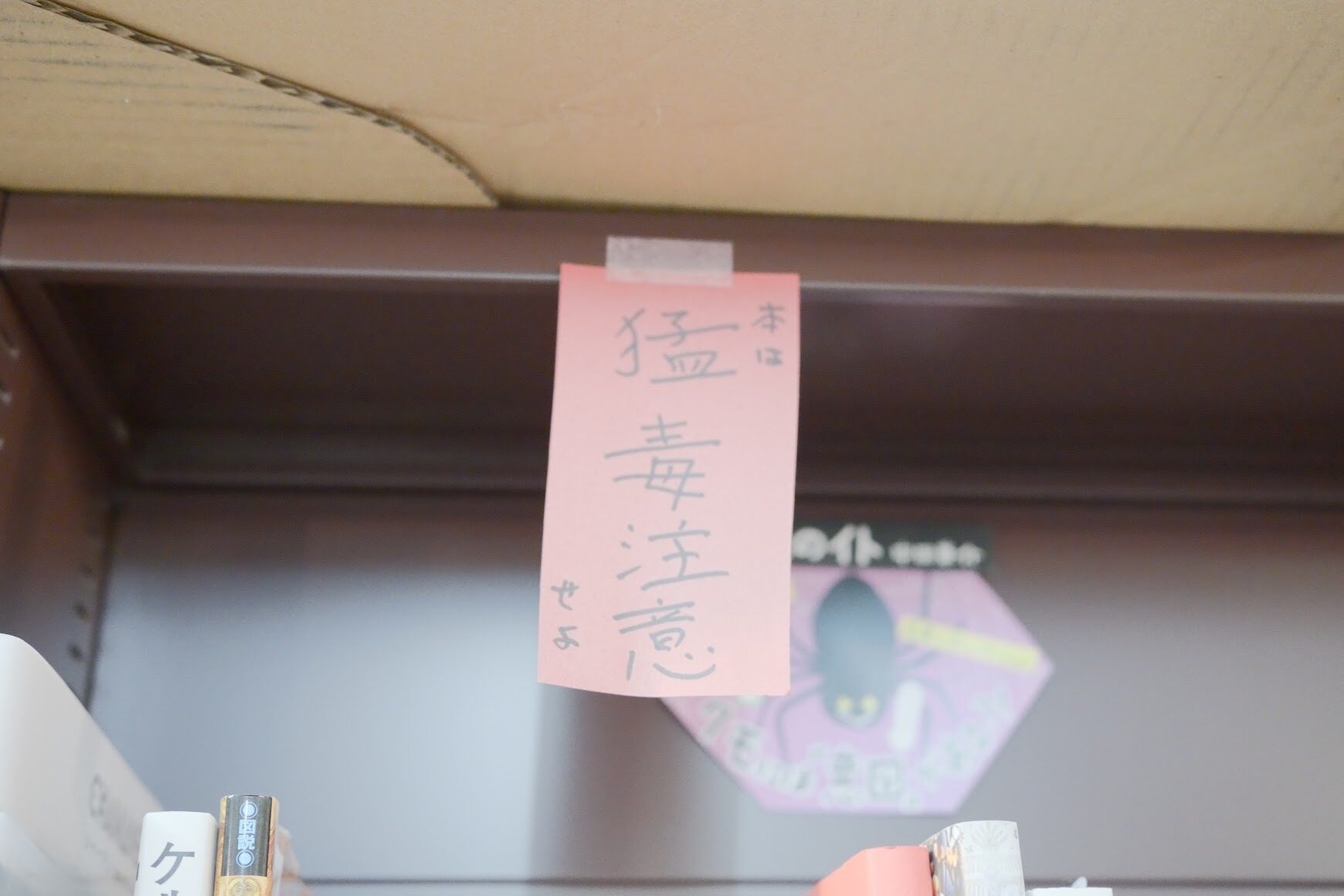

独特の選書も去ることながら、本のスキマをぬって謎の石や言葉が飾られていたりする。

棚には、一見「誰が買うねん!」と思わずツッコミたくなるような本が並んでいる。

「喫茶店の水」だけをただ撮影した写真集。お値段2860円。値段も決して安くはない。

でも、気づいたら手に取ってレジに向かって「喫茶店の水」を買っていた。

僕がハセショにいくとなぜか散財するので、できれば通わない方がいい。けれど、つい行ってしまう。

僕の積ん読は確実に増える。でも、やはりここには僕の好奇心をぐいぐいとくすぐってくる「何か」がある。

なぜ、ここまで惹かれてしまうんだろう?

コントロールを手放す「空き地」のような場

長谷川書店の店主・長谷川稔さんに、選書の秘密を聞いてみた。

どんなふうにしたら、あんなに多様で“妙に気になる”棚ができるのか。

返ってきたのは、「管理じゃなくて“見守り”なんですよ」という言葉だった。

「草が伸びるのを、崩壊しない程度に見守る感じです」

一般的な書店なら、検索しやすい本のジャンル分けや売れ筋の分析があって然るべきだろう。けれどこの店はあえてそれをやらない。

お客さんとの会話や、本の新刊情報、自分の発信。そうしたものがじわじわ呼応して、棚が育っていくという。

売れる本かどうかじゃなくて、「誰か」との偶然のマッチングを信じている。

だから、あの棚は“意図して選ばない”ことでできている。

まるで空き地みたいに、人も本もその棚に自然と転がり込んでくる。

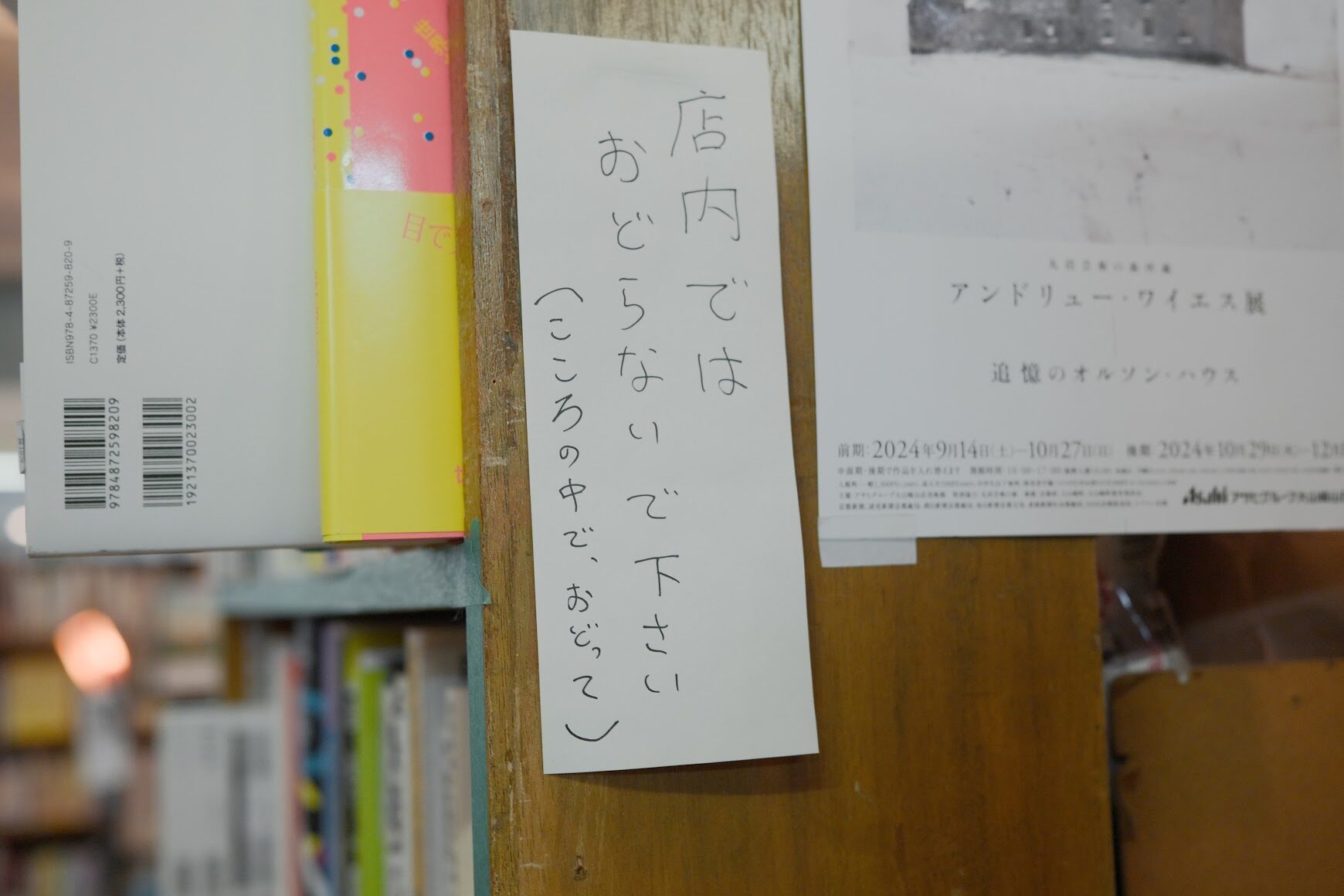

「店内ではおどらないで下さい」という貼り紙。この店の中でひとり芝居をする方がいらっしゃって(それもびっくり)、その作中のセリフだそう。

流れに任せることで、無理がなく、流れていく。

僕は悟りを開いた仙人と話しているかと思った。

本屋は、本音がぶつかる場所

そもそも本をつくるって、本当に手間がかかる。

作家、出版社、デザイナー、流通、本屋。関わる人が多い割に、それぞれの利益はそんなに大きくない。

それでも、なぜ人は本を出し続けるんだろう。

きっと、「自分でも理由がわからないけど惹かれること」と、ちゃんと向き合って、本をつくる過程の中で整理しているのではないだろうか。

その結果としてできた一冊が、静かに誰かを待っている。

本は物質として存在する。だからこそ、人の手に“ぶつかる”。

ウェブは便利だけど、検索しないと出会えない。でも、本屋には"偶然”がある。

共感できなくても、理解できなくても「なんか面白い」がある。

「喫茶店の水」の本も、そうだった。読んだらなんだか面白かった。

そういう本との衝突って、人生を退屈にさせない。

「喫茶店の水」でも面白がれたら、人生なんでも面白くならないだろうか。

長谷川さんは本屋さんを通じて「場所を開いている」と言っていた。

その“開き方”次第で、集まるものが変わる。

僕が本屋さんをやるとすれば、どんな場所を開けるんだろう。

その場所には、どんな素材が集まってくるんだろう。

そんなことを考えながら、今日も2万円分の本を買ってしまった。