暮らすがえジャーナル

平安伸銅工業では、「作家」という少し変わった役割を設けている。

現在は、代表のかよさん、空間デザイナー、そして僕の三人がその役割を担っている。今後は社内外から新しい作家を募り、育てていくつもりだ。

そもそも「作家」ってなんなんだろう。

辞書で調べると「芸術作品の制作者」という意味らしい。

絵画、美術品、小説…平安伸銅工業はモノづくりの会社だから、芸術品はつくらないし、文章も絵も書かない。

むしろ、芸術的というよりも、どちらかといえばつっぱり棒のような広く世の中に浸透している汎用性の高い商品をつくる方が得意だ。

それに、「作家」といわれると、どこか才能にあふれた限られた人のものという印象もある。

そうではなく、平安伸銅工業の「作家」は、「まずは自分から湧き出る“いい”とか“おもしろい”と思う暮らしや空間をいろんな手段で表現する。」ことが仕事だ。

「『こんな暮らしがいい!』と胸をはっていえるものをいろんな人に提供していきたい。その方法やビジネス化は後から別のチームが考える」と言われている。

自分の好きな暮らしを追求できる、それを求められている。

それはありがたいし、「これが仕事になっていいの!?」って思うくらいうれしいことだ。

でも、やってみると正直とても難しい。

社会人になると、自分の感性や衝動のままに突っ走ることも、それを堂々と表現することも難しくなってくる。

「役に立つかどうか」「成果につながるかどうか」という基準で動く癖がついているし、やっぱり誰かに認められたいという気持ちもある。

そんななかで、自分の好きなことを追求し続けることに、不安を感じることもある。

似里力さんの「糸っ子」が教えてくれたこと

そんな気持ちで揺れていたとき、岩手県花巻市にある〈るんびにぃ美術館〉で出会ったのが、似里力(にさと・ちから)さんの作品「糸っ子」だった。

「糸っ子」は、生成りの綿糸をハサミで切って、結んで、また切って、また結んで──

ほぼ5ミリ間隔で延々と結び目をつくっていく作品だ。

似里さんはこの作業を、何年も、毎日続けているという。

もともとは、草木染めの糸を巻き取る作業中、絡まった糸をやむを得ず切って結び直しただけの、単なるトラブル対応だった。

けれど似里さんは、その所作自体を「好き」になってしまった。

そのうち、絡まってもいない糸を、こっそり切って結ぶようになった。

当然、職員に「売りものにならないからやめてください」と注意される。

でも似里さんは「ごめんごめん」と笑いながらやめない。

それどころか、いつのまにかその行為が“仕事”として定着し、その作品は岩手芸術祭の現代美術部門で優秀賞を受賞した。

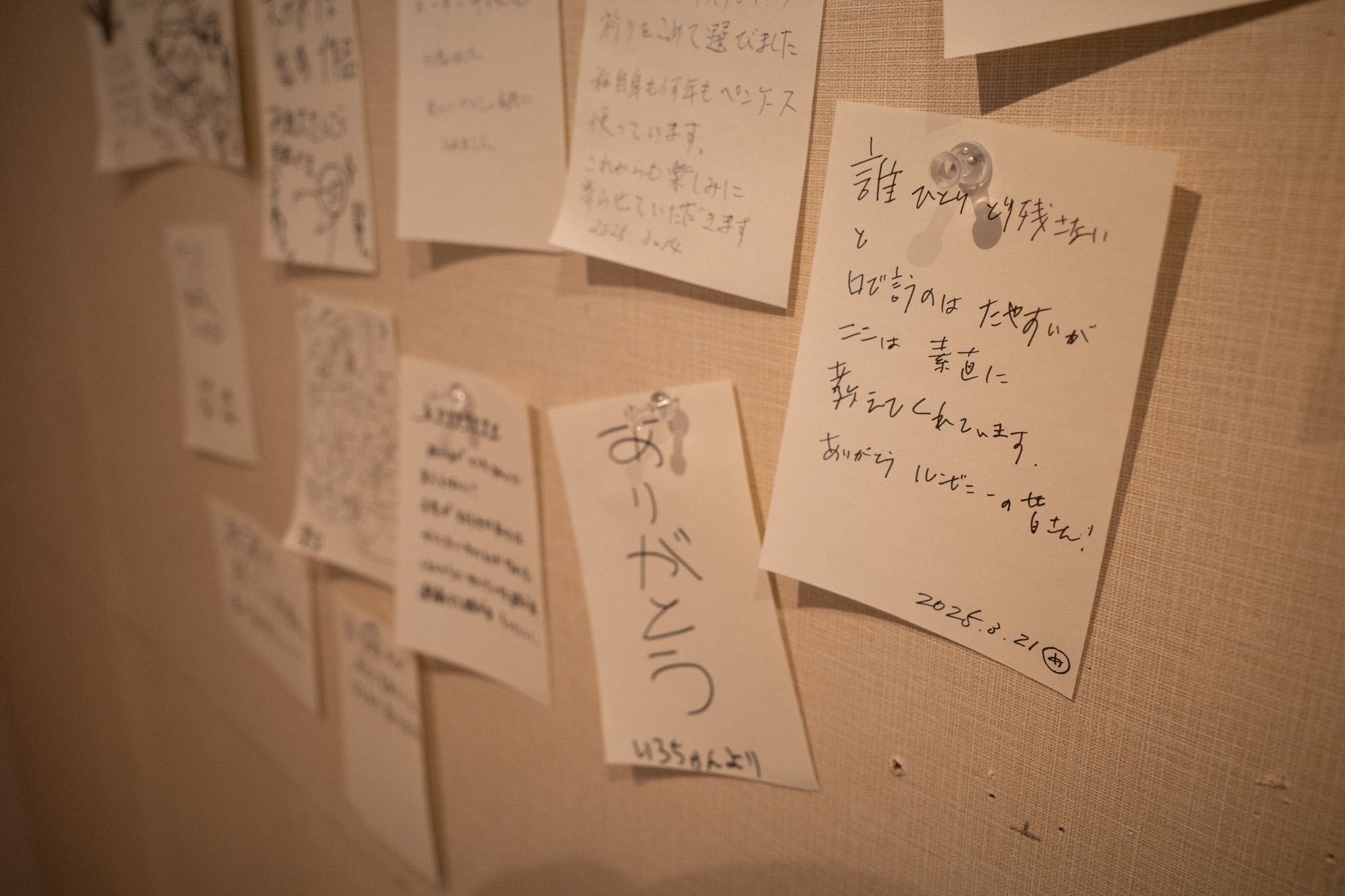

美術館には鑑賞者からの感想カードが並んでいて、「反対されてもやり続ける姿勢が素晴らしい」とか「手芸では隠すはずの結び目を、あえて見せることで美しさが立ち上がっている」など、肯定的な声が多く寄せられていた。

僕も「糸っ子」に、強烈な“作家性”を感じた。

なぜ感動したのか。それは、似里さんが誰かに評価されることを目的にしていないからだ。

ただ、「自分にとって心地よいから」その行為を続けている。

「糸っ子」は、その行為から生まれた“跡”にすぎない。

でもその“跡”が他にはなく、だからこそ、人の心を惹きつけている。

作家の一歩目は、「自分のために作る」こと

僕は、「作家」の一歩目は、「自分のために作ること」だと思っている。

たとえばこの記事も、「糸っ子」に対して僕がどこに興味を持って、どんな気づきを得たかを、自分のために書き記しているだけだ。

でも、そんなふうにして生まれたものが、いつか、何かのヒントになるかもしれないし、どこかの誰かの心に触れるかもしれない。

それは結果であって、目的ではない。

「作家」は、自分の好きなものにむかって突っ走っていくことが求められているから、チームプレイではない、それはときに孤独な作業かもしれない。

ただ、その過程で人や物事と繋がれていて、幸せな気持ちになる。

自分がいいと思える場所やモノ、暮らしを追求していくこと。そしてそれを文章やいろんな表現で残していく行為が純粋に楽しい。

普通に生活しているだけなのに、アンテナが立っているせいなのか、いい人やモノに出会う確率が増えているように思う。

作家とは、「自分のために作る」ことを徹底的にやり切ることで、結果的に「他者にも影響を与えてしまう」人のことなのかもしれない。

平安伸銅工業では、そんなふうに“自分の中にある「これが良い」を起点に、問いを立て、「暮らし」や「空間」としてかたちにしていく人”と、これからもっと出会いたいと思っている。

手段はなんでも構わない。僕は文章に残したり、本屋を通じてソフトとハードの融合に挑戦している。

空間デザイナーはオフィスを実際にリノベーションしながら「こんなオフィス空間がいい」を表現している。

なにかを探しつづけている人、気づいたら表現してしまっている人。ひとつの問いを、すぐに答えにしないで抱えていられる人。そういう人と一緒に、「作家」という役割を育てていきたい。

ものづくりの会社に、なぜ作家がいるのか。

その問いそのものを、これからも面白がってくれる人と出会えたらうれしい。